|

原作 羅貫中『三国志演義』 作・絵 彩ますみ

【7】 春の桃園で誓う

中平元年、四月十四日。

その日の空はよく澄み渡り、白い綿雲が空の青さによく映えた。

関羽は、そのどこまでも澄み渡る春の青空を、感慨深く見上げていた。

「優しいですな、空の青さは……」

「関羽殿。僕も、同じことを思っていたんですよ」

関羽の傍らでは、劉備も笑っている。

関羽は、そんな劉備の両肩に、後ろからそっと包むように両手を置いた。

「晴れの日は、空はいつも青く澄み渡っておる……。我々が、何をしておっても、変わることなどない。劉備殿、例え今の世は雨や嵐であろうとも、いずれまた、必ずや青空に戻る日がやってくる……」

そんな関羽に、張飛も笑って同意する。

「そうそう。明けない夜なんかねーんだよ!」

気持ち良く、キッパリと言い切った張飛の言葉は力強く、劉備も関羽もそれに同意した。

「ははは……。本当にお前は、前向きなやつだ」

「張飛殿にそう言われると、元気が出ますね」

関羽は、再び、青空に視線を戻した。

「それがしは、この空のように、心が広い人間になりたいものですな……」

「そんな。関羽殿は、もう十分、お心が広いではありませんか!」

劉備は、笑ってそう言った。

「僕を助けてくださったり、王星の怪我のお手当てをなさったり、張飛殿の心配もされて。こんなお方はなかなかおりませんよ。関羽殿は、これ以上ないほど心が広くて、お優しいお方です」

「そう言って頂けるとは、誠に光栄にございますぞ」

関羽は、劉備に笑いかけた。

しかしその時、劉備が、やや下を向いて呟いた。

「でも……、本当に宜しいのですか?」

「む? なにがですかな?」

関羽が軽く目を見開き、劉備を覗き込んだ。

「僕が長兄で……、関羽殿や張飛殿は、その下では……、周りから見ても、明らかに違和感がありますよ。……お背だって、お二人の方がずっとお高いですしね……」

関羽は、笑いながら言った。

「ははは……、背や周りなど、関係ござらん。そのようなことをご心配なさるとは、劉備殿は、本当にお優しいお方ですな。もっとご自分に自信を持ちなされ」

張飛が、劉備と関羽の間に割って入る。

「そうだよ。そんなこと気にするこたぁねえよ! みんな平等なんだからよっ!」

「……張飛、お前は気にしなさ過ぎだぞ……」

関羽が目を細めて、やや呆れるように張飛を見た。

その時、劉備の母親がやって来て、劉備に話しかけた。

「玄徳」

「母上……」

劉備の母親は、穏やかな様子で笑っている。

「お前は、子供の頃からずっと、兄弟が欲しいと言っておりましたね」

「はい、母上……」

「ですが、私は身体があまり強くなく、お父上も早く亡くなってしまわれ、お前の望みを叶えられなかったのが、とても心苦しかった……」

「いいえ、母上! そんなことは……」

「ですが今、お前にこれほどに頼もしい兄弟がお二人も出来るとは、この母も嬉しいです」

「はい、僕もとても嬉しいです」

劉備の母親は、我が家の前にある、大きな桑の木を眺めた。

「お前は、よくあの桑の木に登っては、いつか自分も偉くなると、言っていましたね」

「あはは……。それを言われると恥ずかしくて。あの頃の僕は、世間のことを何も知らな過ぎたのです……」

劉備は恥ずかしそうに笑って、顔を掻いた。

その時であった。

村人たちが、劉備の母親を呼んだ。

「準備が整いましたよ〜!」

「そうですか。お疲れ様です……」

劉備の母親は、村人たちに丁重に頭を下げた。

「では、玄徳。関羽さま、張飛さま。こちらです」

劉備の母親は、三人を案内した。

「母上? 一体どこへ?」

劉備が、不思議そうな顔をしていたが、劉備の母親は、いつもの笑顔でにこにこと笑う。

「それは、見てのお楽しみですよ」

「皆さま、こちらです」

「うわあ……!」

「おお……」

「すげー……!」

三人は、思わず、見とれて声を上げた。

そこは見事な桃園であり、見事な濃い桃色が美しく、日本の桜に匹敵するほどの美しい桃の花が咲き乱れていた。

そして、宴の卓上には、彩り鮮やかで、豪華なご馳走が並び、三人を待っていた。

「母上、まさかこれは、全部母上がご用意を……!?」

驚く劉備を見て、劉備の母親は、笑ってうなずいた。

「そうです」

「でも、こんなお酒など、うちにあったでしょうか?」

「この日を待ちわびて、村の皆さまが分けてくださったのです」

「ええ……!?」

「玄徳。関羽さま、張飛さま。貴方がたは今日から、兄弟なのですから。それならば、私は、三人の母となりましょう。関羽さまも張飛さまも、今日から私の子なのです。私に出来ることはこのくらいしかありませんが……」

張飛が、瞳を輝かせて、ご馳走を見た。

「おお〜。酒もあるっ!! しかしお袋さん、水くせーっすよ。俺に言えば、料理を手伝ったのによ……」

「張飛さまのお優しいお心遣い、嬉しく思いますよ」

「劉備殿、良いお母上をお持ちですな」

「はい……。本当に、僕は世界一の幸せ者です。こんなに素晴らしい母上と、関羽殿や張飛殿に出会えて、たくさんの仲間に恵まれて……」

その時、劉備は、少し下を向いて、関羽に尋ねた。

「関羽殿。……本当に宜しいのでしょうか? 僕が長兄になっても……」

「劉備殿は、漢王朝の血を引くお方。それでそれがしが長兄になるわけには参りますまい」

「いえ、そんなことは……。関羽殿はとても優れたお方です。……ここはやはり関羽殿が長兄になるべきではないでしょうか?」

「いいえ、そんなことはありませんぞ。劉備殿が長兄になることが一番良いのです」

「……そこまで申されるならば、僕が長兄となり、国のために尽くしとうございます。そして、関羽殿と張飛殿を弟として、大切に致しますね」

「俺はどっちみち一番下だし。別に劉備が兄貴でも、関羽兄貴が一番上でも良いけどな!」

「これ、張飛。劉備殿が長兄に決まっておろう?」

「だよな。漢王朝の血を引くんじゃ〜な……」

「では、そろそろ始めましょうか」

「そうですな」

「おうっ!」

劉備と関羽と、張飛は、お互いを見合わせた。

「僕ら三人は、天に誓う!」

咲き乱れる桃園の中、劉備と関羽と張飛が、手を取り合って、三人で合唱した。

「この桃園に義兄弟の契りを結び、三人で力を合わせ、世の民を救う!」

「生まれた時は違えども、死ぬ時は三人一緒であることを、ここに誓う!」

「中平元年、四月十四日。長兄、劉備玄徳!」

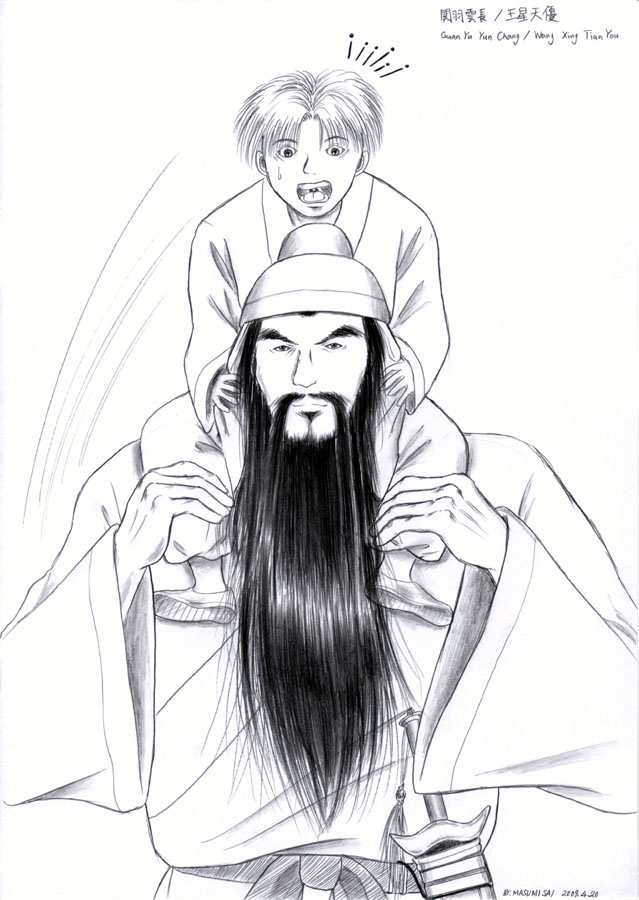

「次兄、関羽雲長!」

「末弟、張飛翼徳!」

見合わせた三人は、満ち足りた笑顔であった。

「やったぜ〜! バンザーイ! 兄貴がもう一人出来た〜!」

張飛が、子供のように、素直に喜んでいる。

それを、劉備と関羽が、にこにこしながら見ていた。

「頼もしい弟だな……」

「確かに。……少々癖がある弟ですがな」

関羽の方が、当然、張飛のことをよく分かっているため、苦笑いしていたが、張飛の良いところも関羽にはよく分かっていた。

桃のピンク色の花が、春の風に優しくそよぐ時、ここに新しい兄弟たちが誕生したのだ。

「関羽兄貴! 記念に、劉備兄貴を胴上げしよーぜ!」

「ははは……それも良かろう」

「そりゃ!」

「むんっ!」

関羽と張飛は、劉備の身体を軽々と持ち上げた。

「うわっ! こ、こら。二人とも!」

しかし、劉備も笑っていた。

「桃園の三兄弟誕生、劉備玄徳、バンザーイ!」

そのまま、関羽と張飛は、劉備を胴上げした。

その時。

義兄弟三人が誕生することを心待ちにしていたかのように、たくさんの民衆が集まってきた。

「なんだっ、てめーらは!」

張飛が劉備を下ろし、声を荒げたら、劉備の母親が冷静に説明した。

「張飛さま。彼らは黄巾賊に村を襲われ、家を焼かれ、家族を失った青年たちですよ」

「えっ……お袋さん? ……そーか、そうだったのか。すまねぇ、悪かった。大変だったんだな、おめーらも……」

張飛は非常に済まなそうに頭を掻いて、青年たちに頭を下げる。

関羽は少し呆れるように苦笑した。

「早とちりめ……」

「劉備さんが義勇軍を結成すると聞いて、ぜひ軍に入れてもらいたいと思ったんです。劉備さん! あなたが棟梁なら安心です。どうか仲間に加えて下さい!!」

「俺らは本気です。もう、黄巾賊には我慢出来ません!!」

村の若い青年たちが、いっせいに劉備に頭を下げた。

劉備は、少し戸惑っていた。

「みんなが参加してくれるのはありがたいです。しかし、よく考えて下さい。義勇軍に加われば、命が危ぶまれるかも知れないのですよ……?」

「そんなの、構いません! 今のままだって、どの道、黄巾の奴らに命を狙われているのです」

「それなら! やれるだけやってみたい!」

「今までは、自分のこと、何も出来ねえ農民って思ってたけど、自分の力、試したいんだ」

「もう、俺は、あんな奴らにやられっぱなしは嫌なんだよっ!」

民衆にだって、確かな強い意思、そして心がある。

温かい心と勇気、そして命がある。

そんな民衆の心を聞き、関羽は、微笑ましく劉備に言った。

「彼らの心を、受け止めてあげましょう、兄上。皆、素直で純粋な、良い目をしておる」

「関羽殿……」

張飛が、気の良い表情で、酒瓶を片手に、村の青年たちに明るくからから笑う。

「おーしっ! じゃ、おめーら! 黄巾に勝ったら、今日以上に、飲めるだけ飲もうな!だから、頑張ろうぜっ!!」

張飛のその一言で、その場の空気が一気に明るく、温かくなった。

「はいっ!!」

「おーっ!!」

「ははは、まだ何もしておらぬのに、張飛がそう言うと、もう勝ったような気がするから不思議だ」

関羽が、そう言って、にこにこ笑う。

「本当ですね」

劉備も、にこにこ笑っていた。

そして、劉備の母親が、関羽と張飛に頭を下げた。

「関羽さま、張飛さま。玄徳はまだまだ半人前ですが、そんな玄徳を長兄として立てて下さるなど、とても光栄です。どうぞ玄徳を宜しくお願い致します」

「いや、そんなにご謙遜なされますな。劉備殿は、二十二歳にしては立派な若者ですぞ。しかし、この関羽、自らの命をかけて、劉備殿にお仕えする所存でございます。どうかお母上、ご安心くだされ」

「おいおい。命かけてなんて言うなよ、関羽兄貴。兄貴が死んだら俺も死ぬんだぜ。命あってこそだろ? 命は大切にしろよ〜……」

張飛が、口先を曲げて関羽を見る。

関羽は、そんな張飛を見て笑った。

「ははは。全くもって、張飛の言う通りだ……」

「それに、もし関羽兄貴が死んだら、俺がめっちゃ悲しむんだ。劉備兄貴だってそうだろ? だから、自分の命に代えても守るなんて、そんなの、単なる自己満足じゃねーのかよ。みんなちゃんと、生きて幸せになるんだよ」

「関羽殿……、張飛殿。僕らは、生きて世の民を救い、皆で幸せになりましょう。しかしもしも貴方がたがそうなる時は、僕も一緒ですからね」

「兄上……」

「兄貴っ!」

劉備が優しく笑った。

そんな劉備たちを見て、劉備の母親が笑って頭を下げた。

「では、男同士、ごるゆりとおくつろぎになり、語り明かしてくださいね」

「はい。お母上には、ここまで尽くして下さり、真に感謝致す……」

「ありがとうございましたっ! お袋さんっ!」

劉備の母親が、関羽と張飛に頭を下げ、関羽と張飛もそれに答えた。

「では、私はこれで……」

「はっ……」

劉備の母親がその場を離れ、関羽と張飛は感心して、彼女の後姿を見ているのだった。

「わしのような者にも、あのような高貴な態度……。凛として、なんという素晴らしいお母上なのだ」

「うん……。立派なお袋さんだな。劉備兄貴そっくり!」

「劉備さん、立派だったよ」

「あ、陳信さん!」

陳信が、劉備に話しかけてきた。

「やっぱり、劉備さんはすごいよな」

「そんなこと、ないですよ」

陳信が、穏やかな笑顔で、劉備に言った。

「いやいや。まだ若いのに、あれだけみんなの期待を集めて。みんな久々に明るい顔してるもんな。たいしたもんだよ」

そして陳信は、今度はやや緊張した様子で、劉備のそばにいる関羽と張飛を見た。

「え……と。そちらの方が、劉備さんの新しい義弟さんたちだね」

「そうですよ。関羽殿と、張飛殿です」

「これは初めまして、劉備さんとは長年仲良くしてます、隣村の陳信という者です」

「陳信殿ですな。わしは関羽、字を雲長と申します。お見知りおきくだされ」

「張飛翼徳ってんだ、宜しくな!」

関羽と張飛は、にこにこ笑って陳信に挨拶した。

張飛が、気のいい顔で笑って、陳信に引き続き話しかけた。

「あんたも、義勇軍に出ればよかったのに!」

「うーん、俺は」

「これ、張飛。無理強いはするでない……」

関羽が張飛を軽く諌めたら、陳信が言葉を続けた。

「俺は、残念ながら、寝たきりのお袋がいるからね……」

「ああ、そうでしたね。陳信さんには……」

陳信は、たった一人で、高齢の母を抱えている。

劉備の母とは違い、介護が必要な寝たきりの母のため、義勇軍には出れなかった。

「そーだったのか……」

「大変でしょうな。お母上を……」

関羽と張飛は、陳信の様子を窺っていた。

陳信は、少し下を向いていたが、やがて真っ直ぐと劉備たちを見た。

「でも、俺みたいになんも出来ない農民でも、一人一人、出来ることがあるかも知れないね。劉備さんを見て、元気って言うのかな、勇気が出たよ」

陳信は、再び希望に満ちた笑顔で、劉備に右手を差し出した。

「戦いは大変だろうけど、身体に気をつけて、頑張ってくれよ。俺は劉備さんたちを応援してるからね」

「はい!」

劉備は、陳信の手を握り返し、握手した。

そんな様子を見ていた関羽と張飛は笑っていた。

「玄徳先生……」

「あ、王星! 起きたのかい?」

王星が、劉備に声をかけた。

「はい……。あ……、あの……」

「無理しなくていいんだよ」

劉備が、優しく王星にそう言ったら、王星は緊張した様子で、劉備の傍らにいた関羽を見上げた。

「……あのう……。関羽さま……でしたよね?」

「王星か……。どうした、もう大丈夫なのか?」

今度は関羽が、優しい表情で王星を見下ろす。

王星は、関羽の問いかけに答え、こくんと頷き、そして関羽を見上げた。

「玄徳先生のお母さまにお聞きしたんです。関羽さまが、僕の怪我を手当てしてくれたんだって……。あの。本当にありがとうございます」

「大したことがないようで、安心致した。だがまだ、油断は禁物。身体を大切にし、よく休まれよ」

「は、はい……」

王星は、やはり緊張した様子で、関羽を見上げていた。

関羽の方もそれに気が付き、王星を見下ろした。

「どうやら緊張しておるようだ……。そういえばだな、王星。わしは先程から、玄徳先生の弟となったのだ。だからわしも、王星の味方だ」

「はい……」

「兄上や弟の張飛と、王星のご両親の仇を、きっと討ってみせる。安心して良いからな」

「ありがとうございます……。あ、あのう……」

「む? どうした?」

「……関羽さまって、とてもお背が高いんですね……。どのぐらいあるのですか?」

「わしの身の丈か? 九尺と少々ある」

「きゅ……九尺!? ……うわぁ〜……!!」

王星は驚いて、そして少し下を向いた。

「良いなあ。九尺じゃ、何でも見えるだろうなぁ。僕なんて小さいから……」

「ははは……。お主はまだ、子供ではないか。これから大きくなろう」

「まあ、それはそうだけど……」

「ははは……」

そんな王星の様子を見た関羽は、フッと優しく笑って、かがんで王星に両手を伸ばした。

「ならば……」

「え? ええっ!?」

関羽は、そのまま王星を抱き上げて、自分の肩に担ぎ、肩車してあげた。

「これならば、すぐ、わしの身の丈になるであろう?」

「は……はいっ。うわぁ〜……」

地面が相当遠くなった。

関羽の視界があまりにも高いため、それを初めて経験した王星は、少し震えてしまった。

「震えておるな。怖いか?」

「い、いいえ!! 怖くないです……」

本当は、少し怖かった王星だったが、せっかくの関羽の優しさを害したくないため、ブンブン首を横に振って、否定した。

しかし、そんな王星の気持ちを、関羽はよく分かっていた。

関羽は、穏やかな様子で笑って、王星に言った。

「大丈夫だ。わしが支えておる」

「は、はいっ……」

「王星も、しっかりわしにつかまっておれ。よいな」

「わ、わかりました……」

「よし、良い子だ……」

劉備が、関羽に肩車されている王星を見上げて、笑っていた。

「あはは……。良かったね、王星。良いな〜。僕もしてもらおうかな……なんてね」

「ははは……。ならば、このあと兄上も肩車致しましょうか」

「い、いいや!! あはは……冗談ですよ、関羽殿! 僕は一応大人ですからね!」

「お〜い、王星!」

「あ、楊秀!」

楊秀が、王星を呼んでいた。

「なにやってんだよ? ええ? 肩車!?」

「あ。う、うん……」

楊秀は、関羽に肩車されている王星を見て、かなり驚いていた。

「あっちでこま回しやるんだけど。やらないか」

「うん、やるよ!」

「今日は、お前には負けないからな!」

「あはは。怖いなぁ……」

そんな王星と楊秀の会話を聞いていた関羽は、笑って言った。

「ほう。こま回しか……。懐かしいのう」

関羽は、目を細めて、穏やかな様子で言った。

「こま回しは、わしも得意だ」

「え? 関羽さまがですか!?」

王星と楊秀は驚いていた。

「どれ。では、わしも久々にやってみるか……」

「ええ〜っ?」

王星を肩車したまま、関羽が楊秀についていった。

「あの〜……。関羽お兄さんって、こまが得意なんですか?」

楊秀が、驚いた様子で、関羽に聞いた。

関羽は、王星を下ろしてあげて、こまを持って楊秀に説明した。

「ああ。特にお主らぐらいの子供の頃、よく遊んでおったぞ。ほれ、よく見てみろ。こまというものはだな。速く回転すればするほど、安定し、倒れにくくなるのだ」

関羽は、子供たちに、ジャイロ効果を説明した。

「それを踏まえて、このように回す」

「おー……」

「すごい」

関羽が器用にこまを回す様子を見ていた劉備は、感心して関羽に話しかけた。

「すごいなぁ、関羽殿は。こんなことまで出来るんですね。結構、遊びがお好きだったりするんですか?」

「そうですな……。他には絵を描くことや、工芸品を見たり、創ったりしますぞ。たまに囲碁も、たしなみ程度にはやりますな」

「えー、囲碁まで!? 僕はダメだな……」

劉備は頭を掻いた。

「そーだ、関羽お兄さん。俺も肩車してくださいよ」

楊秀が関羽にお願いした。

「ずるいぞ楊秀! 俺も、関羽お兄さんに肩車してもらうんだ!」

「僕もだよ〜!」

「ははは……。これ、喧嘩するでないぞ。順番だ」

関羽は、両手に子供たちを抱きかかえ、とても優しい顔で笑っていた。

それを見て、劉備も笑っている。

「関羽殿は、本当に子供がお好きなようですね。僕も一緒です」

「それがしは、昔から子供が大好きでしてな。特に子供らの瞳が可愛らしく、あの輝きは何にも例えようがない……」

「あはは。お気持ち、よく分かりますよ」

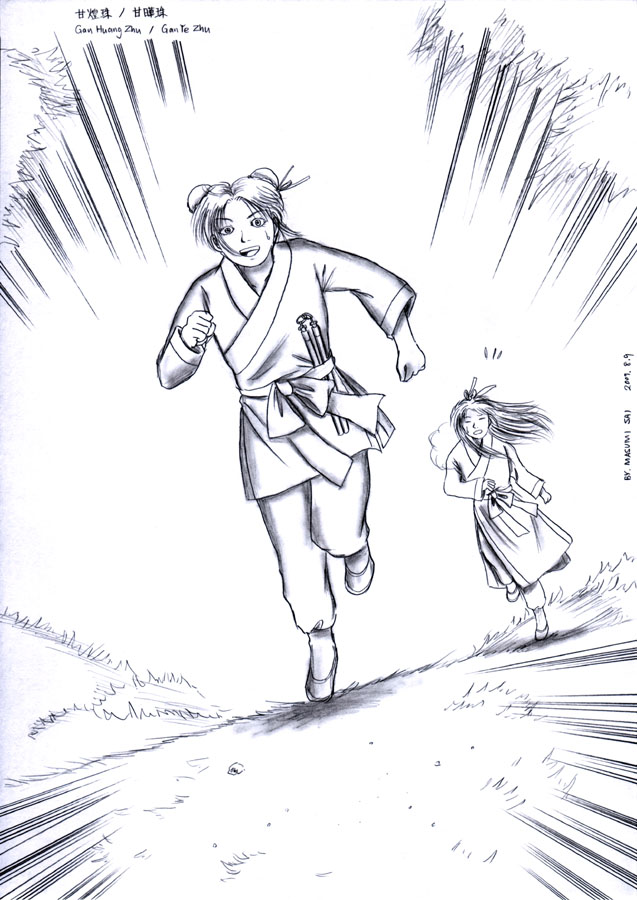

その時、女の子の高い声がした。

「曄珠! 早くしなよ!」

「待って、煌珠!」

「あのとろい玄徳兄貴に、弟二人も出来たってさ。ウチらとしては見たいじゃん?」

「待ってってば、煌珠〜……」

「曄珠までホント、とろいんだからさ〜!」

「そ、そんな〜。煌珠には敵わないわよ……」

曄珠が、煌珠の後を追っている。

ところが、勢いよく走る煌珠は、前方を全く見ておらず、立っていた関羽に思い切りぶつかってしまった。

「うわぁっ!」

その途端、煌珠は、しりもちをついてしまった。

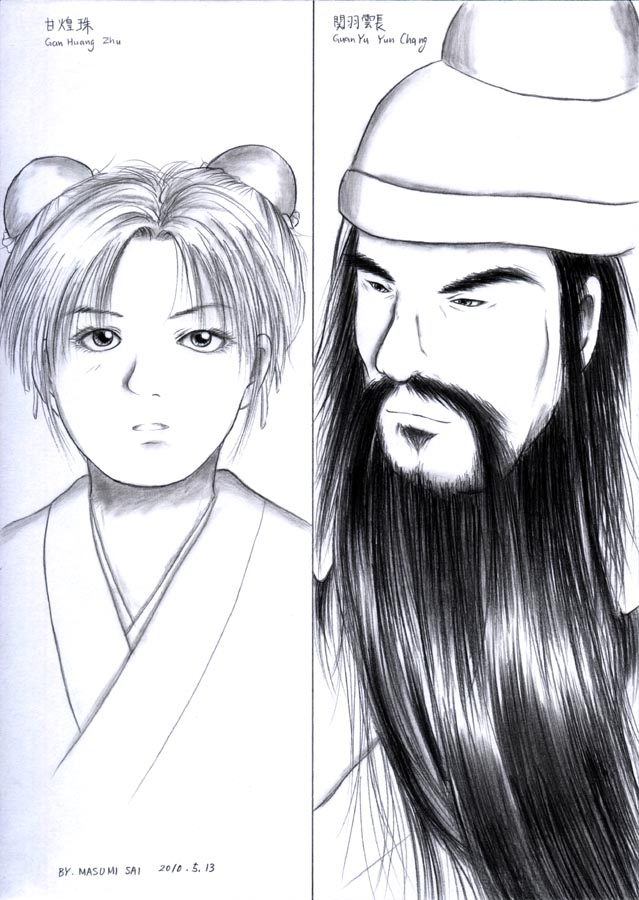

「な……なにごとか!?」

「ああっ、煌珠じゃないか。大丈夫かい?」

劉備と関羽は、驚いて、同時に、転んでしまった煌珠を見た。

「……いったあ……!」

煌珠は、反射的に、関羽を睨んで怒鳴った。

「なんなんだよっ! こんなとこに調子こいて、ボーっと突っ立ってんじゃないよっ!!」

「おお、済まぬな。大丈夫か、お嬢……?」

煌珠は、初めて関羽を見て、ギョッとした。

「……し、しまった……!」

とんでもない相手に、怒鳴ってしまったと思っていたようだ。

しかし、失礼なことを言われても、関羽は心が広く、また大人なので、フッと優しく笑って、転んだ煌珠を覗き込んだ。

「ははは……。なんとも元気で可愛らしい娘御だ。済まぬな。怪我はしておらぬか?」

「……えっと……。多分、大丈夫……」

「立てるか?」

関羽は、優しく微笑み、かがんで煌珠に手を差し出した。

「……あ、ありがと……」

煌珠は、関羽の大きな手を取り、しぶしぶ立ち上がった。

煌珠は、ややぶっきらぼうに、関羽を見上げた。

「……つーか、あんた誰よ?」

「こらこら、煌珠、失礼だろ? 彼は、僕の義弟。さっき次兄となった、関羽雲長殿だよ」

「えー! あんたがそうなんだ?」

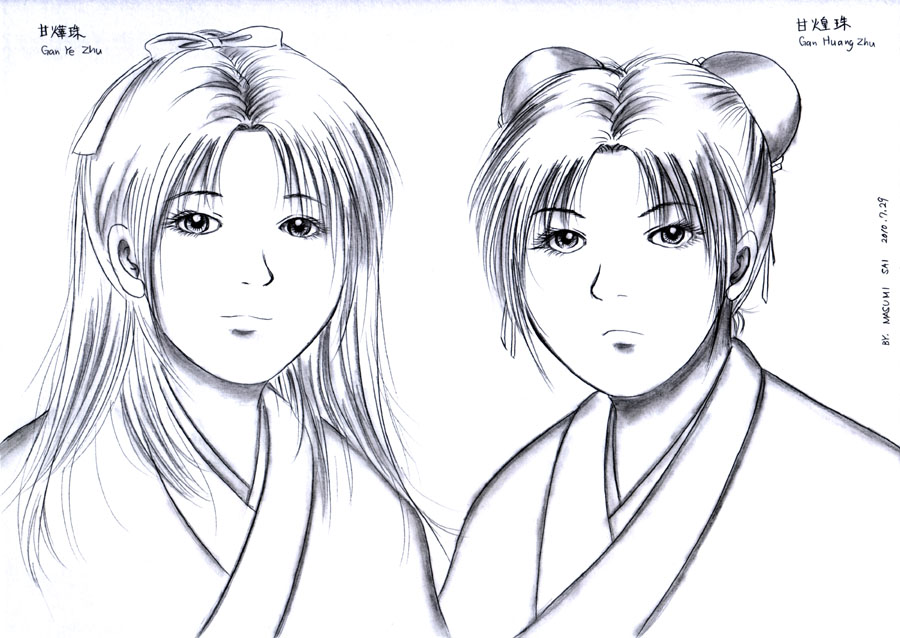

「あーあ、全く口が悪いなぁ。すみませんね、関羽殿。この子は甘煌珠といいまして、僕の幼馴染。双子の妹なんですよ」

「ほう、双子ですか!」

関羽は、驚いて、目を見開いた。

「双子とは、珍しいですな」

その時、やっと、姉の曄珠が走ってきた。

「あ、曄珠も来たんだね!」

「はあはあ……。本当に煌珠は、走るのが速いのね」

「関羽殿。この子が姉の甘曄珠です」

「ほう……これは確かに、似ておる。鏡を映したように瓜二つだ。これほど可愛らしい娘御が、二人もおるとは……」

「曄珠。僕の義弟だよ。次兄の関羽雲長殿だ」

「まあ……!」

曄珠は、関羽を見て、目を見開き、そして関羽に頭を下げて挨拶した。

「これは、関羽さま、お初にお目にかかります。わたしは、姓は甘いと書いて、甘。名前は曄(はな)に珠玉の珠と書いて、曄珠と申します。お見知りおきを」

「ほう……。これはなんと、礼儀正しい娘御。曄珠殿ですな? それがしの名は、姓は関、名を羽、そして字を雲長と申す。こちらこそ、今後とも宜しく頼みまずぞ」

関羽はにこにこ笑って、自分も曄珠に頭を下げ、挨拶した。

劉備が、笑って二人を関羽に紹介する。

「曄珠と煌珠は、双子の姉妹ですが、性格が正反対なんですよ!」

「ははは……。そのようですな。しかしどちらも可愛らしい娘御たちですな」

「はい、僕にとっては、妹も同然なんです」

「ほう、そうですか……」

関羽は、妹の煌珠に興味を持ったのか、煌珠を見下ろした。

「これ、妹御よ。お主の方は、どのような字になるのだ?」

「え、わたし? ……煌(きらめ)くって字に、曄珠と同じ、珠だけど」

「ほう……」

関羽は、髯を撫でて、穏やかな表情で優しく笑う。

「煌く珠と書くのか。なんと美しい名だ……」

「え……」

煌珠は、目を見開いて、とても驚いていた。

「どうしたのだ、煌珠殿?」

「いや……あの……」

どうやら、煌珠は、関羽に照れているようだ。

「つーか、わたし、こんなだから……、美しい名前だなんて言われたことなくて……」

「名の通りの娘御だ。瞳が煌いておる……」

関羽は、優しい瞳で、煌珠をじっと見た。

「……そんな、そんなことない。曄珠の方が素敵だと思う……」

「曄珠殿は、曄珠殿の、お主にはお主の良いところがあろう。自分に自信を持たれよ」

「は……はい……」

素直ではなかった煌珠は、どういうわけか、素直に、関羽にこくりとうなずいた。

煌珠は照れ隠しからか、やや下を向いて、関羽に訊いた。

「えっと……関羽さん、だっけ。あなたが玄徳兄貴の弟って、どーゆーこと? 一体何歳なの?」

「わしは現在、二十三歳になり申した」

「え〜? 悪いけど、もっと年上に見えた。じゃー、玄徳兄貴よりひとつ年上なだけじゃない。関羽さんの方が兄貴になった方がいいような気がするけど?」

「いや、煌珠殿。お主の言葉はありがたいが、劉備玄徳殿こそ、我らの長兄に相応しいお方」

「ふ〜ん……。よく分かんないけど、玄徳兄貴が一番上なんだ?」

そこで、煌珠は気が付いた。

「あれ? じゃー、もう一人の弟って……」

「おお、張飛翼徳と申してな。ほれ、あそこで民衆たちと飲んだくれておる、あやつがそうだ」

「えー、あの人が何で一番下?」

「あやつはああ見えて若い。まだ十八歳だ」

「えー!! 見えなーい!!」

煌珠は、さっぱりした笑顔で、劉備を見た。

「良かったよね、玄徳兄貴。こんな強そうな弟が二人も出来てさ。ホント、玄徳兄貴はとろいし、優男だし、なよっちいから」

「あはは……。手厳しいなぁ。煌珠には敵わないよ」

劉備は、頭を掻いて笑った。

「でも確かに、とても頼もしい弟たちだな……」

関羽は、煌珠を優しく見下ろして、言った。

「では、煌珠殿。あちらに、小川が流れておるのだが、川岸に桃が咲き、菜の花の畑があり、毎年春になるとそれは美しくてのう。どうだ、一緒に参らぬか」

「あ……はい」

それを近くで聞いていた、近所の子供たちが、顔をしかめて関羽に言った。

「関羽お兄さん。やめたほうがいいっすよ〜。煌珠さんは怖いんですよ? 曄珠さんはすっげー優しーのに。同じ顔でなんでこうも違うかな〜?」

「そうなんすよ〜……。関羽お兄さんも一泡吹かされますよ?」

「そのお髯、引っ張られかねませんよ〜?」

「ちょっとあんたたち! どーゆー意味よっ!?」

煌珠が、怖い目つきをして男の子たちに怒鳴った。

煌珠は、そこら辺の男の子よりよっぽど元気な、女のガキ大将とでも言うべきだろうか。

男の子たちからも、相当恐れられていたのである。

「うわぁ〜! 煌珠さんが怒るぞぉ」

「逃げろ〜!」

「あんたたちっ!! いー加減にしなさいよーっ!!」

「来るぜ、逃げろぉ!」

「待ちなさいっ!!」

「ははは……」

子供たちの無邪気で楽しい様子に、関羽は思わず笑っていた。

煌珠が、すごい剣幕で、男の子たちを追いかけようとした。

ところが。

「……いたっ!」

煌珠がその時、顔をしかめて、足元を抑えた。

関羽が目を見開いて覗き込んだ。

「どうなされた?」

「なんでもない、まめが出来ただけ……」

「ほう……」

「だいじょー……」

次の瞬間、関羽は、煌珠を抱き上げた。

「ひあっ!?」

煌珠は、あまりにもびっくりしたので、声が上ずった。

正直、父親以外の男性に、抱き上げられたことは全くなかったからだ。

いつもの煌珠なら、男性にこんなことをされたら、拒否して暴れたかもしれない。

しかし、なぜか関羽のことは、拒否する気には全くならなかった。

それを見ていた男の子たちも、びっくりしていた。

「うそ……」

「あの煌珠さんを、抱き上げて大人しくさせちゃった」

「煌珠さんだぜ? それを抱き上げるなんて勇気ある〜」

「フツーなら殴られてるよな。さすがは関羽お兄さん……いつも振り回されてる玄徳先生とは一味違うな」

「こらこら。どういう意味だい〜!」

今度は劉備が、苦笑してそのようなことを言っていた。

確かに煌珠は、近所の子たちには恐れられているが、大人であり、しかも子供と多く接しているため余裕がある関羽にとっては、煌珠は一人の可愛い女の子だった。

関羽は、自分の腕の中にいる煌珠に向かって言った。

「では参ろうぞ」

「は、はい……」

心臓の鼓動が、いつもより速くてハッキリとしているのが、煌珠にはよく分かった。

「緊張しておるようだ」

「い、いや。そんなことは……」

「気を落ち着かせ、しっかりつかまっておれ」

(落ち着かせるったって……ちょっと無理っぽい)

煌珠は下を向いて、そんなことを思っていたが、関羽はその気持ちを見抜いたのか、笑いながら煌珠に言った。

「無理をせず、自然にしておればよい……」

関羽は、少し歩いて、煌珠を抱きかかえて、小川の方へ連れて行った。

そして、煌珠を下ろしてあげて、土手に座らせて、そのすぐ横に自分も座った。

「さて、着いたぞ。ほれ、見てみろ」

「わあ……キレイ……」

関羽が言った通り、上には桃の花、下には菜の花。

春の青空を映す小川は水色に反射し、色とりどりの美しい春の景色であった。

「それにしても、煌珠殿はずいぶんと元気で、お転婆なようだのう」

「ああ、あいつら勝手なことばっか言って……」

関羽は微笑みながら煌珠を見たが、煌珠は口を曲げてちょっとぶっきらぼうだ。

関羽は、煌珠の足を見て言った。

「そうか、走り過ぎてまめが出来たのだな。では靴の方を失礼致すぞ」

関羽は、大きな手で煌珠の靴を脱がせた。

確かに、煌珠の足には、痛々しくまめが出来ている。

まめを見た煌珠は、顔をしかめた。

「うわ……」

「丁度よい。この辺りには、こうしたまめによく聞く薬草が生えておる。磨り潰して草液を塗るだけでも効果があるのだ」

「そーなんだ……」

「ほれ。これがその薬草だ」

そう言いながら、関羽は薬草を摘んでいた。

「だが、このまめだと染みるぞ。触れるだけでも辛いであろうが、我慢できるか?」

「ああ、それは……」

「では塗るぞ……」

関羽は、摘んだ薬草を磨り潰して、出てきた草液を煌珠の患部に塗った。

「うっ……!」

煌珠は、痛さと薬液が染みるので、その辛さに目をギュッと閉じて、顔をしかめたが、ぐっと我慢した。

「痛むか?」

関羽は、煌珠の様子を窺いながら、慎重に手当てをしてあげた。

「ううん!」

煌珠は、目をギュッと閉じて、首をぶんぶん横に振った。

関羽は、薬液を塗った後、携帯していた布を取り出して、煌珠の足に巻いて保護した。

「よし、偉かったぞ。よくぞ我慢した。幸い軽いようだ……」

「あ……ありがとう……」

「うむ……靴が合っておらぬやも知れぬな」

「靴が合ってない?」

「ああ、靴ずれを起こしておる」

そよ風が吹いて、関羽の髯が優しくなびいた。

それを見た煌珠は、不覚にも少しボーっとして、見とれてしまっていた。

「それにしても、ホントに長くて……綺麗なお髯だね」

「この髯か? 兄上も、撫でながら褒めてくださった」

「えっ。玄徳兄貴、関羽さんのお髯触ったんだ? ……そーゆーとこ、兄貴は結構大胆なんだよね……」

「触ってみるか?」

「えっ。触るって……何を」

「わしの髯に決まっておろうが」

「ええっ!? いや、あの……」

煌珠は、関羽の髯をじっと見て、ためらいがちに言った。

「なんか、すごく綺麗なお髯で。わたしなんかが、触っちゃまずい気がして……」

「ははは。引っ張るからか?」

「そ……そんなことしないよっ!! するわけないじゃない」

「ははは……」

昔の時代は、髭というのは、男の象徴とされており、特に女性が男性の髭を触ることはこの上ない侮辱とされていたのだが、心の広い関羽は、煌珠が触ることを許していた。

煌珠は、どきどきしながら、関羽の髭に手を伸ばした。

そして煌珠は、触る直前で、また関羽に念押しした。

「お髯、神さまに誓って引っ張らないからね!」

「ははは……分かっておる」

(えい、触っちゃえ!)

煌珠は直前で少し手を止めたが、思い切って関羽の髯を触った。

「!」

煌珠はビックリしていた。

関羽の髯は、まるで絹のように、手触りがいい。

「すごい……さらさらしてる。……しかもいい匂いがする」

「これは椿油だ。毎朝髯を整えるのに愛用しておる」

「いい匂い……」

煌珠は、関羽の髯を触り、その匂いをかぐだけでも癒される気がした。

「ホントに、さらさらで気持ちいいね」

「ははは。煌珠殿の髪も、柔らかくさらさらしておる」

関羽も、煌珠の頭を優しく撫でてあげていた。

「……あ。わたしの手にも、いい匂いが付いた」

「ははは、そうか。わしの椿油が、手に付着したのだな」

「あはは、関羽さんの匂いが付いた」

「ははは……」

関羽と煌珠は、笑い合った。

関羽は、煌珠が腰に挟んでいるヌンチャクを見て、訊いた。

「ところで、煌珠殿。先程から気になっておったのだが、それは双節棍(そうせつこん)か?」

「あ、はい、そうです……」

「ほう……、そうか。わしの教え子にも、双節棍を得意とする者が一人おる」

関羽は、穏やかな様子で笑って言った。

「またの機会に、ひとつ、腕前を見せて頂きたいのだが……」

煌珠は目を丸くして、そして笑った。

「え。じゃー、今やりますよ」

「だが、足が痛いのではないのか?」

「このぐらい、平気だよ!」

「これ、煌珠殿……」

関羽が止めるのも聞かず、煌珠は立ち上がって、片足が裸足のままヌンチャクを構えた。

「ふんっ!」

チャキン!

ブンブンブン……!

煌珠は、キッとした鋭い目つきで、巧みにヌンチャクを操る。

チャキン、チャキン!

チャキチャキチャキ!

「やあっ!」

「おお……」

関羽は、目を見開き、煌珠の動きに見入っていた。

「いたっ」

その時、煌珠は顔をしかめて足を押さえた。

先程、まめができて、関羽が手当てしたところである。

「煌珠殿!」

関羽は立ち上がり、煌珠に駆け寄った。

「大丈夫か。だから無茶はするなと言うたであろう……!」

「うん……、ちょっと痛かっただけ」

「今手当てしたばかりではないか。だか、わしも悪かった……。済まぬな」

関羽は心配そうな顔で、再び煌珠の足を見た。

「だが、なかなか筋が良いようだ。双節棍はなかなか難しいと聞くからのう」

「そーかなぁ? わたし、小さい頃から、使ってたよ」

「どなたかに、武術の手ほどきを受けておったのか?」

「ううん。自分で……」

「ほう……独学か……」

関羽は、ひとつ何かを思いついたような顔で、煌珠に切り出した。

「どうだ、煌珠殿。今回の義勇軍の戦いが終わり次第、わしの元へ来るか? わしが自ら、お主に武術を教えたいのだが……」

「えっ? 関羽さんが?」

「今はまだ、荒削りではあるが、鍛えればもっと良くなると思うぞ」

「あ……はい。なんか、習いたい気がする」

「そうか。では、戦いが終わり、こちらへ戻る際には、迎えに行くから支度をしておくのだぞ」

「は……はい」

煌珠は、関羽をじっと見た。

「……なんか、変な人だね……」

「変? 変とは、わしのことか?」

関羽は、目を見開いて煌珠を見た。

「だって、さっき会ったばかりなのに。なんでこんだけ馴染んでるの」

「分からぬが、気が合うやも知れぬな。煌珠殿とは初めて会った気がせぬ……」

関羽は、優しい表情で、煌珠の頭を優しく撫でた。

「ん……なんか、わたしもそう思ってた」

関羽と煌珠は、並んで、春の野原に座っていた……。

久々に、みんなと美味しい料理を食べ、お酒を飲み、平穏な時間を過ごした劉備と関羽、そして張飛は、まるでずっと前から一緒にいる本当の兄弟のように、いろいろ話していた。

「関羽殿や張飛殿とは、先日出会ったばかりなのに、もうずっと前から、知っていた気がしますね……。なんて、あはは。臭いかな?」

「そうですな。初めて出会った気がしませんな」

「そうだ、関羽殿。お好きな食べ物は何でしょう? 僕は結構辛いのが好きでして」

「おお、そうですか。わしは基本的には、なんでも大丈夫ですが、甘いものが好きですな」

「え〜! 甘いもの? 僕と逆ですね」

「そうですな。菓子や果物などが割りと好きですな」

「そうなんですか……へえ〜……」

「食べ物ならば、なんと言っても張飛ですぞ。あやつはああ見えて、味覚はとても鋭い。あやつが食したもので不味いと言ったものは、必ずと言って良いほど、美味しくはないですからな。そこに関しては、わしも感心しております」

「へえ〜……、張飛殿がですか」

「今は、わしは塾を経営しておるのですが、塾兼自宅として、張飛を義弟、そして塾の助手として同居させておるのです。あやつには炊事などを任せておるのですが、とても料理がうまく、感心しておるのです」

「へぇ〜!! それはすごい」

劉備が目を丸くして、驚いていた。

「関羽お兄さん! もっと遊んでくださいよ〜!」

楊秀たちが、関羽を呼んでいる。

関羽は、穏やかに笑って答えた。

「うむ、分かった。少し待っておれ」

関羽は、少し離れた子供たちの方へ歩いて行った。

劉備は、張飛に話を振った。

「そうだ、張飛殿。貴方は何故、関羽殿と義兄弟の契りを結んだのですか?」

「関羽兄貴は、俺の知ってる中じゃ一番つえー男だからよ! 兄貴の力と、青龍偃月刀に敵う奴なんかいねーよ!」

張飛は、瞳を輝かせて、得意げに、関羽のことを自慢するように話した。

「それだけじゃねえ。兄貴は、厳しい時もあるけど、すっげぇ優しいんだ! 俺が本当に困っていた時に、兄貴だけが俺を信じてくれて、助けてくれたし、怪我した時や酔っ払った時に、必死で面倒見てくれたんだぜ!」

「確かに、関羽殿には、普通ではない何かを感じる……」

「うん。兄貴が俺を助けてくれた時は、一瞬、神さまに見えた!」

「神さま……?」

「これ、張飛! なにを恥ずかしいことを……」

途中から、劉備と張飛が話す様子を聞いていた関羽は、少々照れていた。

「そうだなあ。確かに……」

劉備はそう呟き、関羽をじっと見る。

「兄上。わしは、張飛とはずっとおりますので、こやつの性格はよく分かっておるつもりです。我が義弟がご迷惑をかけることがないよう、わしがしっかり教育していきますゆえ」

「兄貴〜。俺、劉備の兄貴にまで迷惑をかけたくはねーよぉ……。うわっ!」

関羽は、後ろから張飛の頭を押さえ、お辞儀をさせた。

「じゃー、関羽兄貴、劉備兄貴っ。あっちで皆と飲んでくる!」

「構わぬが、くれぐれも飲み過ぎるでないぞ!」

「おー!」

張飛は、にこにこ笑って、元気良く走って行った。

残された劉備と関羽は、いろいろお話をしていた。

「ところで、関羽殿のあの大刀は、すごく立派で美しいですね。それに重そうで……」

「ああ、青龍偃月刀ですな。あれは確かに、とても重いですぞ」

「僕なんて。昔から、普通の剣か、双剣一筋ですから」

「わしは、双剣をたしなんだことはございませんな。それがしは身が軽くないゆえ、不向きやも知れぬ……」

関羽は、劉備を見下ろして微笑んだ。

「兄上。先日のあの黄巾賊との戦い、実に見事でしたな。あのような、機敏な動きで敵をかく乱するとは、それがしには真似出来ません」

「ああ……。結構得意なんですよ、僕……。ふわぁ〜……」

「眠そうですな、兄上」

「う〜ん、眠いなぁ……」

「ははは……酒の酔いが、回ってきましたかな?」

「駄目です……。ちょっと睡魔が限界かもです」

劉備は、とても眠そうにしていて、そこにしゃがみこんでしまった。

関羽は、優しくフッと笑って、劉備を抱き上げた。

「なんと、お身体の軽いお方だ……」

関羽は、先日の、王星を庇って黄巾賊たちと戦う、劉備の姿を思い出していた。

(しかし、この軽い身体の中に、大きな優しい心と強い勇気がある……)

関羽は、優しく笑って、劉備を柔らかな草の上に寝かせた。

劉備と関羽、そして張飛は、夜更けまで花見と酒盛りを楽しんでいた……。

|

拍手ボタンを設置しました!\(^0^)/

お気軽にポチッと、どうぞ!(^^)v

|