|

原作 羅貫中『三国志演義』 作・絵 彩ますみ

【2】 劉備玄徳と黄巾賊の張角

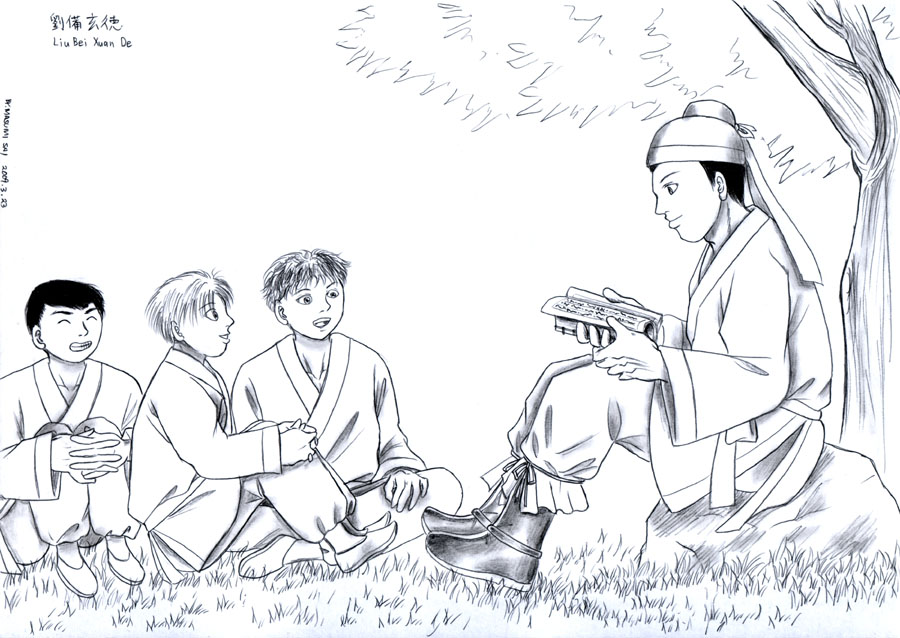

場所変わって、ここは琢県(たくけん)の楼桑村(ろうそうそん)。

そこに一人の若い青年がいた。

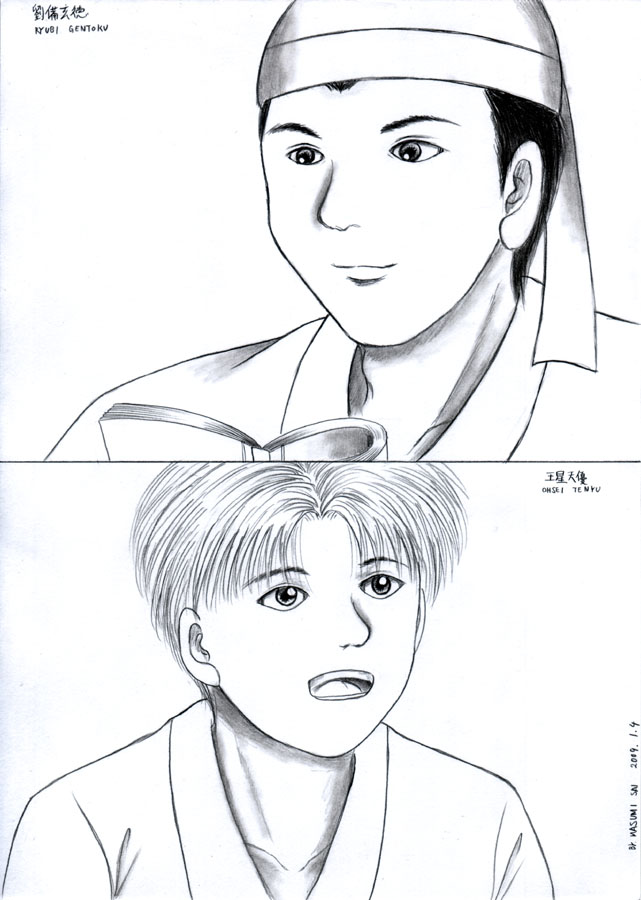

青年の名は、姓を劉(りゅう)、名を備(び)、字を玄徳(げんとく)といい、今年で二十二歳になった。

劉備(りゅうび)は、実は漢王朝の血を引く者であったが、父、劉弘(りゅうこう)に先立たれ、母と二人暮らしの母子家庭で、一介の農民として、慎ましく筵を編み、草履などをこしらえ暮らしていた。

そして、それだけでは生活がままならぬと、副業として、安い授業料で近所の子供たちに、持ち前の知識の豊富さと賢さを生かして、学問を教えているのだった。

そのように、劉備はとても貧しい生活であったが、心は貧しくなく温かい。

そんな生活であった。

今日も、劉備の青空教室が始まっていた。

劉備の小さな家の横には、大きな桑の木が立っているのだが、そこに子供たちが集まっていた。

「さあみんな! 何か分からないことはあるかな?」

「はーい!」

男の子が一人、手を挙げた。

「何かな、王星(おうせい)?」

「玄徳先生。最近騒いでる、黄巾賊って、そもそも何なの?」

「うーん、黄巾賊というのはな……、元々は、張角(ちょうかく)という男の志から出来たのだよ」

「張角って誰?」

「うん、僕も詳しくは知らないのだが、恐ろしい呪術や妖術を使うらしい……」

劉備は、黄巾賊の教祖、張角の生い立ちを話し始めた。

張角は、鉅鹿(きょろく)郡の出身で、故郷では稀代の秀才と言われていた。

そして、黄色を好み、いつも黄色い巾(きん)(布)で髪を束ねているのが特徴だった。

しかし、官吏試験に不合格となり、挫折を味わった張角は、自分のふがいなさに悶々とした生活を送り、ある日、薬草を取りに山へ入ったところ……。

「うわっ!!」

突然、強い風が、張角に吹いてきた。

張角が思わずギュッと目を閉じてしまい、恐る恐る目を開けると。

「!!」

目の前に、誰かが立っているではないか。

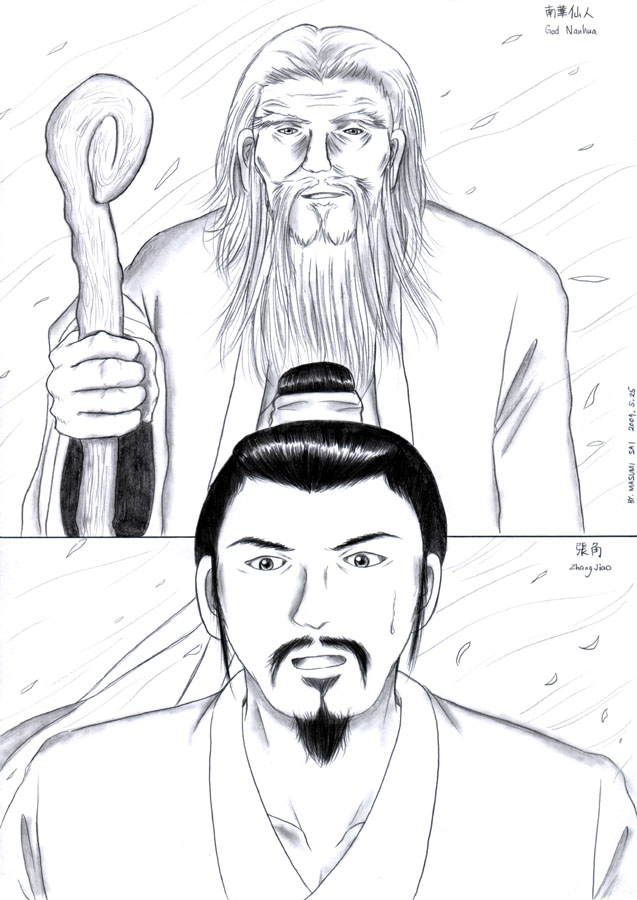

張角が瞳をこすってよく見ると、それは老人で、杖を持ち、長く白い顎髯に口髭、髪も白髪であり、どう見ても仙人であった。

張角は、びっくりして、仙人に尋ねた。

「……あの……、貴方は?」

すると、その仙人は、ゆっくりと威厳高い態度で、張角を見ていた。

「張角か。お主を待っていたぞ……」

「えっ!? どうして、私の名前を……?」

「わしについてまいれ」

張角は、驚きに心臓がどきどきした。

やはり彼は、仙人に間違いなかった。

今まで会ったことが一度もないのに、張角の名を知っていたからである。

仙人は、張角をじっと見て、言った。

「張角よ。お主に、授けたいものがあるのだ」

すると、仙人は、山の奥深くにむかって、ゆっくり歩き始めた。

張角は仙人の後を、恐る恐るついていった。

少しすると、仙人は、洞窟に入った。

「さあ、入るがよい」

張角は、洞窟を見回して、導かれるように仙人の後についていく。

洞窟の中には、ろうそくの火が灯り、たくさんの書物や経典が置かれていた。

彼は、かなりの徳高い仙人であるということは、誰の目にも明白であった。

すると、仙人は、張角に三冊の書物を差し出した。

「お主に、この『太平要術(たいへいようじゅつ)』三巻を授けようぞ」

「太平要術……?」

仙人はうなずいた。

「そうじゃ。この書をよく読み、太平の世になるよう、貧しい人々や、困っている人々に教えを広めるがよい」

「……では、私にこの書を下さるのですか?」

張角は、その太平要術の書を手に持ち、畏敬の念で仙人を見た。

「そうじゃ。……ただし……」

その時、仙人の瞳は呪いをかけるかのように、一種の恐怖を感じる、鋭い瞳になった。

「自分自身のみの栄華……、私利私欲に溺れたり、貧しい人々を蹴落とそうしたり……。そのような悪心を起こせば、たちどころに神の天罰が、お主を滅ぼすであろう……」

「……!!」

張角は、ギョッとしたような顔で、仙人を見た。

「よいな……」

張角は、少し身体を強張らせ、強くうなずいた。

「それでは、さらばだ……」

「あっ……!!」

張角は、慌てて立ち上がった。

「お、お待ち下さい!! せめてお名前を!! こんな書を下さるということは……、貴方さまは、仙人さまなのでしょう!?」

仙人の身体は、光に包まれた。

「わしは……南華(なんか)仙人だ……」

「な……南華仙人……!? うわっ、眩しいっ!!」

南華仙人の身体は太陽のように眩く輝き、張角は思わず顔を手で覆った。

「……!?」

しばらくして、眩しさがなくなり、張角が恐る恐る目を開けると、さっきまで洞窟にいたはずなのに、そこは元の森の中であった。

張角は、周りをきょろきょろ見回して、叫んだ。

「……せ、仙人さま? 南華仙人さま!?」

しかし、もうどこにも、南華仙人の姿はなかった。

「あれ……、でも、確かにここに洞窟があったはずだ。この木は、洞窟の入り口にあったのを覚えている……」

張角は、夢だったのかと一瞬思ったが、夢ではない。

その証拠に、たった今、南華仙人に授かった、太平要術の書三冊が、しっかり、張角の手の中にあったからである。

張角は、その日から家の中に閉じこもり、南華仙人の教えに従い、彼から授けられた太平要術の書を、毎日読み続けた。

そして、数年後、ついに天気を操ったり、嵐を呼んだりする術を習得した。

そんな時、大事件が起こった。

国中で恐ろしい疫病が流行り、その疫病によりたくさんの死者が出てしまった。

ところが、そんな時、ずっと閉じこもっていた張角が、突如外に出てきて、病人たちに自ら調合した秘薬を飲ませたのだ。

張角は、病気に苦しむ男には、『金仙丹(きんせんたん)』を、女には『銀仙丹(ぎんせんたん)』を、子供には『赤神丹(せきしんたん)』という秘薬を飲ませ、その秘薬は即効性で、たちまち病人たちは健康を取り戻したのである。

更に、重病人には、呪文を唱え、『符水(ふすい)』という呪(まじな)いを施した水を飲ませ、その重病人もしばらくすると一命を取り留めたのである。

疫病に苦しむ人々を救った張角の噂は、たちまちに国中に広がり、老若男女たくさんの人々が、張角に一目会いたい、弟子にして欲しいと願い、たちまち張角の邸宅に集まってきた。

張角は、その大勢の弟子たちを、階級によって分け、自らは『大賢良師(だいけんりょうし)』『天公将軍(てんこうしょうぐん)』と名乗り、自分の弟二人の、次兄の張宝(ちょうほう)を『地公将軍(ちこうしょうぐん)』、末弟の張梁(ちょうりょう)を『人公将軍(じんこうしょうぐん)』とし、弟子になった者たちはみんな、張角がいつも愛用している、黄色い巾を頭に束ねたり、黄色の帽子をかぶったりして、仲間である証明とした。

そうして、皆が付けていた黄色い巾が、共通の印となり、普通の民衆からは『黄巾党』と呼ばれるようになったのである。

そして、黄巾党は、巨大な組織として動き始めた。

宦官たちが重税や賄賂をむしり取るような、腐敗した漢王朝では、民たちに明日はない。

その漢王朝を倒し、自分たち黄巾党の手で平和を勝ち取ろう、と……。

「よいか、皆のものよ!」

膨大な人数の、黄巾党の信者の前で、張角は声高に叫んだ。

「今の漢王朝は、民を憂い労わる心など、持ち合わせてはいない。自分のことだけ考える宦官に操られる帝! そんな者たちが天下を取り、どうして民たちが幸せになれようか? 今こそ、我が黄巾党が、天下を取り、民の幸せにために動く時なのだ!!」

「おーっ!!」

張角に対して、黄巾党の信者たちが、熱狂的に叫ぶ。

それを確認した張角は、更に語気を強めて、力強く叫んだ。

「我ら黄巾党の力で、真の平和を勝ち取ろうぞ!!」

「大賢良師、張角さま!! 万歳っ!!」

「ばんざーい!!」

「ばんざ――いっ!!」

そんな風に、張角は、自分に従う者は、太平を楽しむよう、自由にさせたのだが、少しでも自分に対して異を唱える者や逆らう者は、反逆の徒として容赦なく殺害し、その財産を横取りしていたのである。

つまり、自分を正義、そして善とし、それに反対する者を悪とするような、極端な思考であったのだ。

黄巾党の者たちの団結力はとてつもないもので、地方の兵たちではとても鎮圧できなかった。

そのため、都、洛陽(らくよう)の時の皇帝、霊帝劉宏(れいていりゅうこう)の元には、毎日のように官軍を派遣して欲しいと、地方の兵たちが駆け込んでいた。

しかし、霊帝は、官軍を派遣しなかった。

というより、出来なかった、というのが正しい。

その頃の霊帝はまだ十二歳の幼い少年、世の中のことなど、全く分からなかったのである。

それをいいことに、周りの宦官や重臣たちは霊帝を唆して、正しい考えの重臣を地方の官職に飛ばして、自分たちは好き勝手なことをしていたのである……。

この霊帝だけではなく、後漢王朝では、五代目皇帝以降は、幼い少年ばかりが即位し、既に傀儡皇帝として、朝廷は混乱を極めていた。

黄巾党の者たちは、みな同じ、強烈で、狂気的な意思の元で巨大な組織として、結集していた。

そして、張角は、陰陽五行思想に基づく、一つのスローガンを立てていた。

それは次のようなものである。

『蒼天已死、黄夫当立。歳在甲子、天下大吉』。

その意味は、こんなものである。

『蒼天(そうてん)已(すでに)死す、黄夫(こうふ)当(まさ)に立つべし。歳(とし)は甲子(こうし)に在(あ)り、天下大吉(てんかだいきち)』

もっと簡単に言うと、このようなものであった。

『蒼天(漢王朝)は既に死んでいる。黄夫(黄巾党)の同志たちは今こそ立ち上がれ』

黄巾党の者たちは、このスローガンを、黄色い軍機に記載し、それを持って武装し、悠々と街中を歩いていたのだ。

しかし、やはり一人が万人を管理するというのは、ほぼ不可能に近いものがある。

いつの間にか、張角が目指した太平の世を築くための本来の黄巾党は、大きく道を遺脱し、好き勝手に民衆を襲う暴徒となってしまったのである。

こんな凶賊と化した黄巾党を、もはや黄巾党と呼ぶものなどおらず、『黄巾賊』『黄魔』と呼び、深く恐れていた。

これが、黄巾賊の成り立ちである……。 |

拍手ボタンを設置しました!\(^0^)/

お気軽にポチッと、どうぞ!(^^)v

|